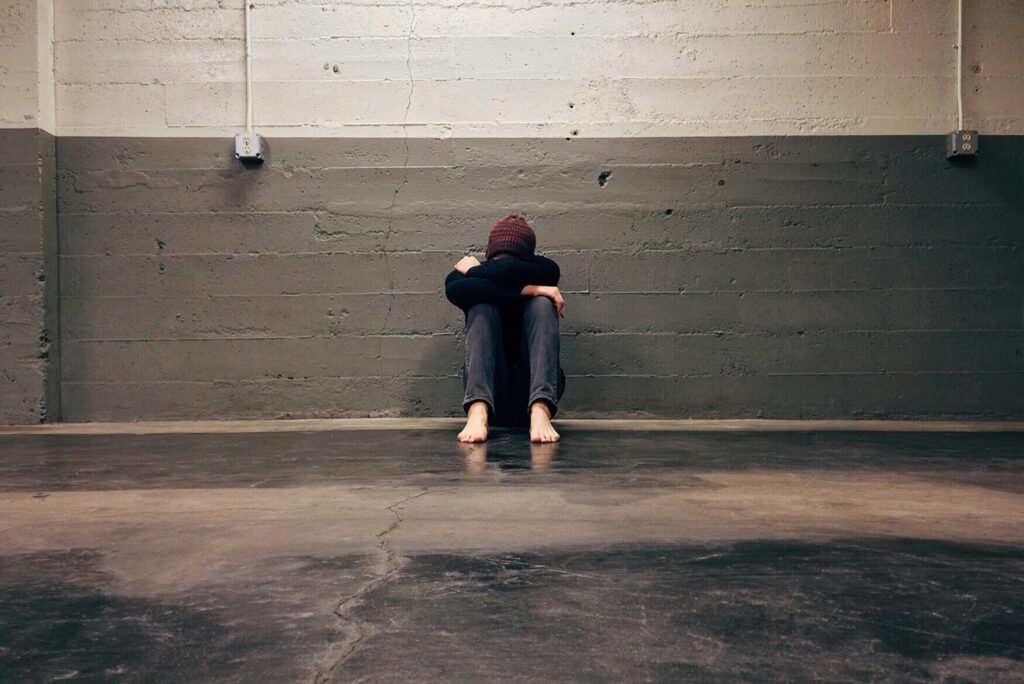

사소한 실패 앞에서 무너지는 이유

놀이 중 블록이 무너졌을 때, 그림이 계획대로 완성되지 않았을 때, 혹은 퍼즐 조각이 맞지 않을 때 금세 울거나 포기하는 아이들이 있다. 겉으로 보기엔 단순히 인내심이 부족해 보이지만, 이 반응은 심리적 기초가 형성되는 과정에서 나타나는 자연스러운 현상일 수 있다. 특히 유아기와 아동 초기에는 ‘내가 할 수 있다’는 믿음, 즉 자기 효능감(Self-Efficacy) 이 막 자리 잡는 단계다. 이 시기의 아이는 성취 경험이 자기 평가의 중심을 이룬다. 작은 실패를 크게 받아들이는 것은 결과 그 자체보다 “나는 못한다”라는 자기 인식으로 연결되기 때문이다. 즉, 실패가 곧 자아의 부정으로 이어지는 구조가 아직 충분히 분리되어 있지 않은 것이다.

자기 효능감 발달의 기초 메커니즘

심리학자 앨버트 반두라(Bandura)는 자기 효능감을 ‘특정 상황에서 필요한 행동을 성공적으로 수행할 수 있다는 개인의 신념’으로 정의했다. 어린이는 과제 해결 경험, 주변의 피드백, 타인의 모범 행동을 통해 이 신념을 학습한다. 성공 경험이 반복되면 자신감이 강화되지만, 실패 경험이 축적되면 도전 의욕이 급격히 약해질 수 있다. 특히 발달 초기의 아이들은 성취보다 평가에 더 민감하게 반응하기 때문에, 부모나 교사의 말 한마디가 효능감 형성에 직접적인 영향을 미친다. “괜찮아, 다시 해보자”는 격려는 학습 동기를 유지시키지만, “왜 이렇게 못하니?”라는 반응은 작은 실수를 자기 부정으로 연결시킬 위험이 있다. 따라서 자기 효능감은 단순한 성격 특성이 아니라 경험을 통해 만들어지는 심리적 신뢰 시스템이라 할 수 있다.

실패 경험을 성장의 재료로 바꾸는 환경

작은 실패에도 좌절하는 아이에게 필요한 것은 성공만이 아니라, 실패를 감당할 수 있는 안정된 환경이다. 아이가 시도 과정에서 실수했을 때 즉시 개입하거나 대신 해결해주면, 성취의 주체가 ‘자신’이 아닌 ‘부모’로 전이된다. 그 결과 자기 효능감은 발달하지 못한다. 반대로 시도와 실수를 반복하면서 스스로 문제를 해결할 기회를 제공하면, 실패를 위협이 아닌 학습의 일부로 받아들이게 된다. 예를 들어 블록이 쓰러졌을 때 “이 부분이 조금 약했네. 다음엔 어디를 바꿔볼까?”라고 대화를 이끌면, 아이는 실패 원인을 탐색하고 개선 방법을 생각하게 된다. 이런 경험이 누적되면 실패 상황에서도 감정 조절이 가능해지고, 노력의 결과를 긍정적으로 인식하는 태도가 자란다. 즉, 실패의 재해석 능력이 자기 효능감의 핵심 토대가 된다.

다시 일어서는 힘을 배우는 시기

작은 실패에 크게 흔들리는 행동은 의지 부족이 아니라, 아직 완성되지 않은 심리적 근육이 성장하고 있다는 신호다. 아이는 좌절을 통해 자신이 노력하면 결과를 바꿀 수 있다는 경험을 배우고, 그 경험이 쌓일수록 도전의 폭이 넓어진다. 부모와 교사가 실패를 부정하지 않고, 도전의 흔적을 인정해주는 태도를 보인다면 아이는 점차 스스로를 믿는 힘을 키워간다. 결국 좌절은 성장의 반대말이 아니라, 다시 일어서는 법을 배우는 가장 현실적인 수업이다.